Der Ruf nach sauberen Antrieben wird immer lauter, und Wasserstoff wird dabei oft als eine Art heiliger Gral gehandelt. Die Idee, Wasserstoff als Treibstoff zu nutzen, ist dabei keineswegs neu, sie ist tatsächlich älter als der Benzin- oder Dieselmotor, wie wir gleich sehen werden. Doch heute, im Zeitalter der Energiewende, stellt sich die Frage drängender denn je: Ist der Wasserstoffmotor, sei es in Form einer Brennstoffzelle oder als klassischer Verbrenner, wirklich die Technologie der Zukunft? In meiner Werkstatt und in Fachkreisen wird darüber heiß diskutiert, und es ist an der Zeit, die Fakten auf den Tisch zu legen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Entscheidend für die Klimabilanz ist dabei vor allem, dass sogenannter ‚grüner‘ Wasserstoff zum Einsatz kommt, der mittels Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird.

Die zwei Gesichter des Wasserstoffs im Motor Brennstoffzelle vs. Verbrenner

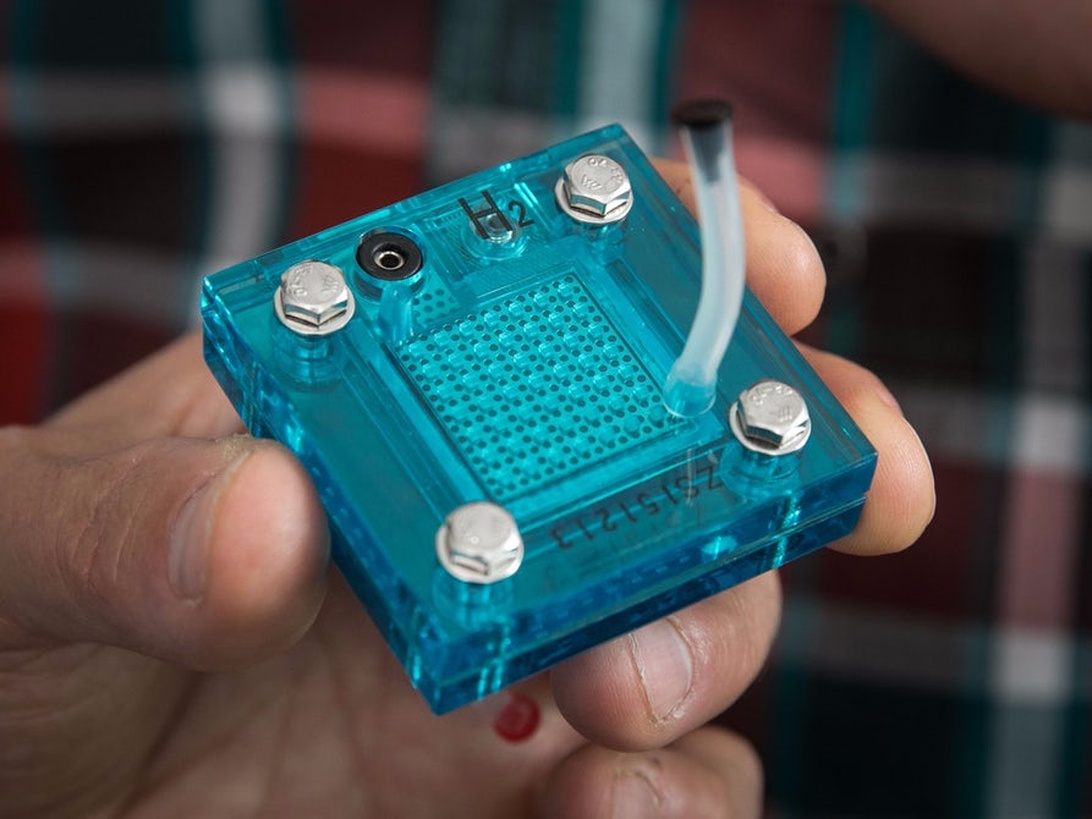

Wenn wir über Wasserstoffantriebe sprechen, müssen wir grundsätzlich zwei Technologien unterscheiden. Da ist zum einen die Wasserstoff-Brennstoffzelle, eine elegante elektrochemische Lösung. Vereinfacht gesagt, wird in der Brennstoffzelle Wasserstoff (H₂) an einer Anode in Protonen und Elektronen gespalten. Die Elektronen fließen über einen externen Kreislauf und erzeugen Strom, der dann einen Elektromotor antreibt. Die Protonen wandern durch eine spezielle Membran, oft eine Protonenaustauschmembran (PEM), zur Kathode. Dort reagieren sie mit Sauerstoff (O₂) aus der Luft und den Elektronen zu Wasser (H₂O). Das ist das einzige direkte ‚Abfallprodukt‘, sauberer geht es kaum. Die Brennstoffzelle selbst kann dabei Wirkungsgrade von bis zu 60 Prozent erreichen, was beachtlich ist. Fahrzeuge wie der Toyota Mirai oder der Hyundai Nexo zeigen, dass diese Technologie im Pkw-Bereich funktioniert. Ihr großes Potenzial sehe ich aber, ähnlich wie viele Experten, vor allem im Schwerlastverkehr, bei Bussen, Zügen und sogar Schiffen, wo große Reichweiten und kurze Betankungszeiten gefragt sind. Das AIT Austrian Institute Of Technology forscht intensiv an der Weiterentwicklung dieser vielversprechenden Technologie.

Auf der anderen Seite steht der Wasserstoff-Verbrennungsmotor, oft als H2-ICE (Hydrogen Internal Combustion Engine) bezeichnet. Hier wird Wasserstoff, ähnlich wie Benzin oder Diesel, direkt in den Brennräumen des Motors verbrannt. Man spritzt den Wasserstoff ein, mischt ihn mit Luft und zündet das Gemisch, ein Prinzip, das uns Schraubern seit Jahrzehnten vertraut ist. Der große Vorteil: Man kann auf bestehendem Wissen und zu großen Teilen auch auf bestehender Motorentechnologie aufbauen. Das verspricht potenziell schnellere Entwicklungszyklen und geringere Umstellungskosten in der Produktion. Wasserstoff-Verbrenner können zudem hohe Leistungen und Leistungsdichten erzielen. Allerdings ist die Verbrennung nicht ganz emissionsfrei. Obwohl hauptsächlich Wasserdampf entsteht, können unter bestimmten Bedingungen Stickoxide (NOx) gebildet werden, wenn auch in der Regel deutlich weniger als bei fossilen Kraftstoffen. Eine größere Herausforderung ist der Wirkungsgrad, der mit etwa 35 Prozent deutlich unter dem einer Brennstoffzelle liegt, wie das Umweltbundesamt festhält. Zudem neigt Wasserstoff aufgrund seiner Eigenschaften eher zu Verbrennungsanomalien wie Vorentflammungen, was den Wirkungsgrad und die Lebensdauer des Motors beeinträchtigen kann. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) untersucht im Projekt Phoenix genau solche Phänomene und die Rolle von Schmierstoffen dabei.

Die Idee, Wasserstoff in Motoren zu verbrennen, ist übrigens ein echter Oldtimer. Bereits 1806, also lange vor Carl Benz oder Rudolf Diesel, baute der französisch-schweizerische Erfinder François Isaac de Rivaz den ersten funktionierenden Verbrennungsmotor, der mit einem Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch betrieben wurde. Sein experimentelles Fahrzeug von 1807 gilt als das erste Fahrzeug mit Verbrennungsmotor überhaupt! Später, in den 1960er und 70er Jahren, nutzte die NASA Wasserstoff-Brennstoffzellen für die Stromversorgung im Apollo-Programm, eine Technologie, die damals buchstäblich zum Mond flog. Auch Automobilhersteller wie BMW haben in der Vergangenheit immer wieder mit Wasserstoff-Verbrennungsmotoren experimentiert, wie GRZ Technologies in ihrer Übersicht darlegt.

Der ‚grüne‘ Elefant im Raum Effizienz, Kosten und Klimabilanz von Wasserstoffantrieben

Egal ob Brennstoffzelle oder Verbrenner, die Achillesferse jeder Wasserstoffanwendung ist die Herkunft des Wasserstoffs selbst. Für eine positive Klimabilanz kommt nur ‚grüner‘ Wasserstoff in Frage. Dieser wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei der benötigte Strom ausschliesslich aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind oder Sonne stammt. Andere Herstellungsarten, wie ‚grauer‘ Wasserstoff aus Erdgas (mit hohen CO2-Emissionen) oder ‚blauer‘ Wasserstoff (Erdgas mit CO2-Abscheidung und -Speicherung, deren Effektivität und Sicherheit umstritten sind), sind bestenfalls Übergangslösungen. Die Erzeugung von grünem Wasserstoff ist jedoch energie- und ressourcenintensiv: Für eine Tonne Wasserstoff benötigt man laut der Österreichischen Energieagentur rund 50 Megawattstunden Strom und etwa 9.000 Liter Wasser. Das muss man erstmal nachhaltig bereitstellen können.

Effizienzvergleich mit batterieelektrischen Fahrzeugen

Ein ganz entscheidender Punkt, der in meiner Werkstatt oft zu Diskussionen führt, ist die Gesamteffizienz, also die Energiebilanz ‚Well-to-Wheel‘ (von der Quelle bis zum Rad). Hier zeigt sich ein deutliches Bild: Batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) erreichen einen Gesamtwirkungsgrad von rund 62 Prozent. Bei Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEVs), die mit komprimiertem grünem Wasserstoff betrieben werden, liegt dieser Wert nur bei etwa 28 Prozent. Das bedeutet, ein FCEV benötigt für dieselbe Strecke zwei- bis dreimal so viel erneuerbaren Strom wie ein BEV. Wasserstoff-Verbrennungsmotoren schneiden hier aufgrund ihres geringeren motorischen Wirkungsgrads noch schlechter ab. Diese Zahlen vom Umweltbundesamt sind ernüchternd und zeigen, dass Wasserstoff als Energieträger mit erheblichen Umwandlungsverlusten behaftet ist.

Klimabilanz über den Lebenszyklus

Und wie sieht es mit der Klimabilanz über den gesamten Lebenszyklus aus? Selbst wenn ausschliesslich grüner Wasserstoff verwendet wird, können FCEVs aufgrund des hohen Energiebedarfs bei der Herstellung und Bereitstellung des Wasserstoffs höhere Treibhausgasemissionen verursachen als vergleichbare BEVs. Das Umweltbundesamt prognostiziert, dass ein Mittelklasse-FCEV bis 2030 rund 75 Prozent klimaschädlicher sein könnte als ein vergleichbares BEV. Bei Wasserstoff-Verbrennungsmotoren kommen noch die direkten Emissionen hinzu. Die Union of Concerned Scientists (UCS) warnt, dass H2-ICEs neben Stickoxiden auch Lachgas (N2O), ein extrem potentes Treibhausgas, sowie CO2 aus Verunreinigungen im Kraftstoff oder dem Motoröl emittieren können. Partikelemissionen, insbesondere bei effizienteren Direkteinspritzer-Designs, sind ebenfalls ein Thema.

Kostenaspekte und Wirtschaftlichkeit

Auch wirtschaftlich ist Wasserstoff im Strassenverkehr, zumindest für Pkw, derzeit die teuerste Option. Die Bereitstellungskosten für grünen Wasserstoff sind heute mit etwa 20-22 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) hoch und werden laut Prognosen auch langfristig (14-17 ct/kWh bis 2050) über den Kosten für Strom aus der Steckdose liegen. Die Gesamtbetriebskosten (TCO) für Brennstoffzellen-Lkw werden für 2030 auf rund 60 Prozent höher geschätzt als für batterieelektrische Lkw. Volkswirtschaftlich könnte eine breite Umstellung auf Wasserstofffahrzeuge in Deutschland bis 2050 erhebliche Mehrkosten im Vergleich zu einer stärkeren Elektrifizierung verursachen.

Herausforderungen der Infrastruktur

Hinzu kommt die Herausforderung der Infrastruktur. Während das Ladenetz für Elektroautos stetig wächst, ist die Zahl der Wasserstofftankstellen noch sehr überschaubar. Im April 2021 gab es in Deutschland gerade einmal 92 öffentliche Wasserstofftankstellen, weit entfernt von einer flächendeckenden Versorgung. Das ist ein klassisches Henne-Ei-Problem: Ohne Fahrzeuge keine Tankstellen, ohne Tankstellen keine Fahrzeuge. Die rasante Entwicklung und der globale Austausch von Komponenten für Wasserstofftechnologien, von empfindlichen Brennstoffzellen bis hin zu robusten Motorteilen, unterstreicht jedoch die Bedeutung zuverlässiger Logistikpartner. Viele innovative Unternehmen in diesem Sektor profitieren davon, wenn sie für den Transport ihrer Prototypen oder Serienbauteile ein effizientes System zum Paket verschicken nutzen, um Entwicklungszeiten zu verkürzen und Forschungsergebnisse schnell zu verbreiten.

Nischenanwendungen und strategische Bedeutung Wo Wasserstoff wirklich glänzen könnte

Trotz der genannten Herausforderungen gibt es Bereiche, in denen Wasserstoff seine Stärken ausspielen kann und als vielversprechende Option gilt. Das betrifft vor allem Sektoren, die sich nur schwer direkt elektrifizieren lassen. Dazu gehören der internationale Schiffs- und Flugverkehr. Airbus beispielsweise forscht im Rahmen seiner ZEROe-Konzeptflugzeuge intensiv an Wasserstoffantrieben, sowohl an Brennstoffzellen als auch an modifizierten Gasturbinen für die direkte Wasserstoffverbrennung. Auch im Schwerlastverkehr auf der Strasse, insbesondere auf Langstrecken, könnte Wasserstoff eine Rolle spielen, obwohl hier die Meinungen auseinandergehen. Darüber hinaus dient Wasserstoff als wichtiger Grundstoff für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe (E-Fuels) wie E-Kerosin, E-LNG oder Ammoniak, die dann in angepassten konventionellen Antrieben genutzt werden könnten.

Es gibt spannende Forschungsprojekte, die das Potenzial von Wasserstoffmotoren ausloten. Das bereits erwähnte Verbundvorhaben Phoenix, an dem Rolls-Royce Power Systems und die BAM beteiligt sind, zielt auf die Entwicklung eines Prototyps für eine neue Generation von Wasserstoffmotoren für Gaskraftwerke. Diese sollen ab 2035 helfen, die Schwankungen im Stromnetz durch erneuerbare Energien auszugleichen. Ein weiteres interessantes Projekt ist ‚HyTraGen‘, bei dem die TU Chemnitz an der Entwicklung von Europas erster Wasserstoff-Strassenbahn beteiligt ist. Solche oberleitungsfreien Bahnen könnten neue Stadtteile erschliessen, ohne dass teure Oberleitungen gebaut werden müssen. Die Organisation TNO in den Niederlanden wiederum arbeitet eng mit Herstellern wie DAF an Wasserstoff-Verbrennungsmotoren für Lkw und sieht auch grosses Potenzial in der Schifffahrt und für mobile Arbeitsmaschinen.

Die strategische Bedeutung von Wasserstoff wird auch durch staatliche Initiativen unterstrichen. In Deutschland treibt das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) seit 2007 die Entwicklung voran. In seiner aktuellen zweiten Phase (NIP II, 2016-2026), verantwortet unter anderem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, liegt der Fokus auf Forschung, Entwicklung und Innovation, um die Technologien zur Marktreife zu führen und wettbewerbsfähige Produkte zu etablieren, wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz betont. Das Forschungsnetzwerk Wasserstoff bündelt Expertise aus Industrie und Wissenschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Erzeugung verschiedener Wasserstoffarten (grün, blau, türkis, auch aus Biomasse) bis zur Umwandlung in synthetische Kraftstoffe. Auch auf europäischer Ebene gibt es ambitionierte Wasserstoffstrategien, die den Aufbau von Elektrolysekapazitäten vorsehen, wie der Wirtschaftsdienst berichtet. Organisationen wie die NOW GmbH spielen eine wichtige Rolle bei der Koordinierung und Umsetzung dieser Programme und tragen dazu bei, Deutschland als führenden Standort für Wasserstofftechnologien zu etablieren.

Die kritische Debatte Ist der Wasserstoff-Verbrenner eine Brücke oder eine Sackgasse

Besonders der Wasserstoff-Verbrennungsmotor (H2-ICE) steht im Zentrum einer kontroversen Debatte. Befürworter argumentieren, dass er eine schnell verfügbare Brückentechnologie sein könnte. Man könne auf existierendes Know-how und bestehende Produktionslinien für Verbrennungsmotoren zurückgreifen, was eine rasche Skalierung ermöglichen würde. Zudem sei der Bedarf an knappen Rohstoffen, wie sie für Batterien oder Brennstoffzellen benötigt werden, geringer. Organisationen wie TNO sehen darin eine Chance, den Schwerlastverkehr kurzfristig zu dekarbonisieren, insbesondere dort, wo batterieelektrische Lösungen an ihre Grenzen stossen.

Die Gegenseite, prominent vertreten durch die Union of Concerned Scientists (UCS), sieht im H2-ICE jedoch eine technologische Sackgasse. Ihr Hauptkritikpunkt: Wasserstoff-Verbrenner sind nicht wirklich emissionsfrei. Neben den bereits erwähnten NOx-Emissionen können auch CO2 (aus Ölverbrennung oder Verunreinigungen im Wasserstoff) und vor allem Lachgas (N2O) entstehen, ein Treibhausgas, das etwa 265-mal klimaschädlicher ist als CO2. Studien deuten darauf hin, dass diese N2O-Emissionen erheblich sein können. Zudem ist die Gesamteffizienz des Systems extrem schlecht: Ein mit grünem Wasserstoff betriebener H2-ICE-Lkw würde laut UCS pro gefahrener Meile mehr als viermal so viel Strom benötigen wie ein batterieelektrischer Lkw. Wenn der Wasserstoff dann noch, wie heute meist üblich, aus fossilem Erdgas (‚grauer Wasserstoff‘) stammt, ist die Klimabilanz verheerend.

Ein weiteres Argument der Kritiker ist, dass die Förderung von H2-ICEs den Umstieg auf wirklich emissionsfreie Technologien wie batterieelektrische Antriebe oder Brennstoffzellen verzögern könnte. Es bestehe die Gefahr, dass die Industrie versucht, ihre bestehenden Produktionsanlagen für Verbrennungsmotoren möglichst lange am Leben zu erhalten. Zudem könnten für H2-ICEs Infrastrukturen mit Wasserstoff geringerer Reinheit aufgebaut werden, die dann für die empfindlicheren Brennstoffzellen unbrauchbar wären. Es ist daher entscheidend, dass Regulierungsbehörden den H2-ICE nicht fälschlicherweise als ‚Null-Emissions-Technologie‘ einstufen. Der Fokus sollte klar auf Anwendungen liegen, wo eine direkte Elektrifizierung nachweislich nicht praktikabel ist und wo grüner Wasserstoff effizient eingesetzt werden kann.

Zwischen Werkbank und Vision Ein realistischer Blick auf die Zukunft des Wasserstoffmotors

Nach all diesen Überlegungen wird klar: Der Wasserstoffmotor ist kein Allheilmittel und sicher nicht die universelle ‚Technologie der Zukunft‘ für alle Anwendungen. Insbesondere im Pkw-Bereich, wo batterieelektrische Fahrzeuge in puncto Effizienz, Kosten und bereits existierender Infrastruktur meist überlegen sind, wird Wasserstoff voraussichtlich eine Nischenrolle spielen. Das sagt auch das Umweltbundesamt ganz deutlich. In meiner Werkstatt sehe ich täglich, wie robust und ausgereift moderne Verbrenner sind, aber auch, wie rasant sich die Batterietechnik entwickelt.

Die Zukunft der Mobilität und Energieversorgung wird wahrscheinlich von einem Mix verschiedener Technologien geprägt sein. Wasserstoff, vorzugsweise genutzt in hocheffizienten Brennstoffzellen und sehr gezielt vielleicht auch in Verbrennungsmotoren, wird darin seinen Platz finden, aber eben nicht als alleiniger Champion. Die ‚Evolution des Wasserstoffmotors‘ ist ein fortlaufender Prozess, angetrieben von intensiver Forschung, strategischen Industrieentscheidungen und politischen Weichenstellungen. Es geht darum, die Kosten zu senken, die Wirkungsgrade weiter zu steigern und sichere, kompakte Speicherlösungen für Wasserstoff zu entwickeln. Der Weg zu einer echten Wasserstoffwirtschaft ist lang und erfordert massive Investitionen, nicht nur in die Fahrzeuge, sondern vor allem in die Erzeugung von grünem Wasserstoff und die dazugehörige Infrastruktur.

Statt also ein simples ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ auf die Frage nach der Zukunftstechnologie zu geben, sollten wir uns vielmehr fragen: Wo und wie kann Wasserstoff den grössten Beitrag zu einer dekarbonisierten Welt leisten? Es geht weniger um den Wettstreit einzelner Technologien als vielmehr um die Entwicklung eines intelligenten, integrierten Gesamtkonzepts. Die faszinierende Reise des Wasserstoffmotors, von Isaac de Rivaz‘ erstem Zündfunken vor über 200 Jahren bis zu den heutigen Hightech-Forschungslaboren, ist ein eindrucksvolles Zeugnis menschlicher Ingenieurskunst und Beharrlichkeit. Doch sein endgültiger Platz in unserer Energiezukunft ist ein Kapitel, das noch geschrieben wird, und zwar hoffentlich mit kühlem Kopf, Pragmatismus und einem scharfen Blick für echte Effizienz als entscheidende Navigationsinstrumente.